日米の攻撃力増強 地域に緊張生む

日中共同声明 首相「両国間で確認」

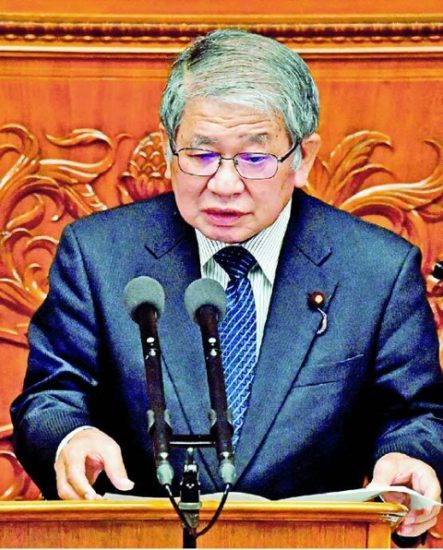

衆院本会議は4日、岸田文雄首相から安保3文書について報告を受け、質疑を行いました。日本共産党の赤嶺政賢議員は、日米一体の敵基地攻撃能力増強が地域の緊張を生み、戦争の危険を引き寄せると批判し、包摂的な平和の枠組みを発展させる外交にこそ取り組むべきだと訴えました。

赤嶺氏は、敵基地攻撃をめぐる議論で欠かせない視点として在日米軍の存在を提起。世界で唯一空母打撃群と海兵遠征軍が前方展開し、さらに近年は、オスプレイや無人偵察機の配備、海兵沿岸連隊への改編など、新たな部隊の増強が進められていることをあげました。

赤嶺氏は、公然と先制攻撃戦略を掲げ、国際法違反の侵略戦争を繰り返してきた米軍の強大な攻撃戦力の存在が周辺諸国に脅威を与え、軍拡を誘発する要因になってきたと強調し、そこに日本が加わり、他国に脅威を与える攻撃的兵器を日米一体で増強することは「憲法9条に反することは明らかだ」と批判しました。首相は敵基地攻撃能力保有が「抑止力・対処力の向上につながる」と従来の答弁を繰り返しました。

赤嶺氏は、2008年の日中共同声明が「双方は、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない」と確認したことに言及し、「こうした土台を再確認し、平和と友好の関係を確かなものにしていく外交に取り組むべきだ」と主張。首相も08年の共同声明の確認事項は「日中間のさまざまな意思疎通の場で確認している」と述べ、建設的で安定的な関係を構築する考えを示しました。

赤嶺氏は「今必要なのは戦争の準備でなく平和の準備だ」と強調。憲法9条を生かした平和外交を求めました。(しんぶん赤旗 2023年4月5日)

衆院本会議 安保3文書

赤嶺氏の質問(要旨)

日本共産党の赤嶺政賢議員が4日の衆院本会議で行った、安保3文書に関する質問の要旨は次の通りです。

岸田政権が閣議決定した安保3文書は、歴代政府が建前としてきた専守防衛さえ投げ捨て、敵基地攻撃能力の保有に公然とふみきるものです。さらに、国民には歳出削減と増税を押し付け、GDP(国内総生産)2%への大軍拡を推し進めるものです。

総理は「平和国家としての歩みを変えるものではない」と言いますが、憲法9条に基づく日本のあり方を根底から覆し、外交も内政も軍事最優先の「軍事国家」そのものではありませんか。

敵基地攻撃能力をめぐる議論で欠かせない視点は、在日米軍の存在です。1952年に発効した日米安保条約に基づき、全国130カ所以上の米軍基地が存在し、世界最大の約5万4000人の兵力が駐留しています。世界で唯一、空母打撃群と海兵遠征軍が展開し、横須賀の原子力空母や長距離巡航ミサイル・トマホークを搭載した11隻のイージス艦、数百機もの空母艦載機や戦闘攻撃機、沖縄の海兵隊や佐世保の強襲揚陸艦などがいつでも出撃できる体制をとっています。オスプレイや無人偵察機の配備、海兵沿岸連隊への改編など、新たな部隊の増強も相次いでいます。

戦後、米国は先制攻撃戦略を公然と掲げ、国際法違反の侵略戦争を繰り返してきました。こうした米国の強大な攻撃戦力が日本に存在し、周辺諸国に脅威を与えてきたことが、地域の緊張を生み、軍拡を誘発してきたのではありませんか。

そこに日本も加わり、他国に脅威を与える攻撃的兵器を日米一体で増強することが、憲法9条に反することは明らかです。こうした敵基地攻撃能力の増強は、地域の緊張をいっそう高め、戦争の危険を引き寄せることになるのではありませんか。

いま米国は、同盟国を巻き込みながら、敵基地攻撃とミサイル防衛を一体化させた統合防空ミサイル防衛=IAMDを構築しています。総理は「日米は独立した指揮系統で行動する」と言いますが、トマホークの使用で必要な地形情報も、攻撃目標の位置情報も、米軍から入手するのではありませんか。

南西諸島から南シナ海の島々に長射程ミサイルを配備する計画は、米国の軍事戦略から始まったものです。日本の敵基地攻撃能力がIAMDに組み込まれ、米軍の指揮統制のもとで運用されることになるのは明らかです。

米国はイラク戦争以降、同盟国や同志国を戦争の最前線に立たせるやり方に変えています。米中の覇権争いが軍事衝突に発展したとき、戦場になるのは沖縄をはじめ日本列島や東アジアの国々です。この地域で絶対に戦争をさせないために、米中双方に緊張を高める行動をやめるよう働きかけ、地域のすべての国を包摂する平和の枠組みの発展に全力をつくすべきです。

2008年の日中共同声明は、国交正常化以降の両国間の合意をふまえ、「双方は、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならないこと」を確認しています。こうした共通の土台を再確認し、平和と友好の関係を確かなものにする外交に取り組むべきです。いま必要なのは、戦争の準備ではなく、平和のための準備です。憲法9条を生かした平和外交を求めます。(しんぶん赤旗ホームページ)

質問の映像へのリンク

議事録

○赤嶺政賢君 日本共産党の赤嶺政賢です。

私は、日本共産党を代表し、安保三文書について質問します。(拍手)

岸田政権が昨年閣議決定した安保三文書は、歴代政府が建前としてきた専守防衛さえ投げ捨て、敵基地攻撃能力の保有に公然と踏み切るものです。さらに、研究開発や公共事業まで軍事に組み込み、国民には歳出削減と増税を押しつけ、GDP二%への大軍拡を推し進めるものです。

総理は、平和国家としての歩みを変えるものではないと言いますが、憲法九条に基づく日本の在り方を根底から覆し、国の外交も内政も軍事最優先で進める軍事国家そのものではありませんか。

今回の敵基地攻撃能力をめぐる議論で欠かすことのできない視点は、在日米軍基地の存在です。

一九五二年に発効した日米安保条約に基づき、今なお、全国百三十か所以上の米軍基地が存在し、世界最大の約五万四千人の米軍兵力が駐留しています。世界で唯一、空母打撃群と海兵遠征軍が前方展開し、横須賀の原子力空母や、長距離巡航ミサイル、トマホークを搭載した十一隻のイージス艦、数百機に及ぶ岩国、三沢、嘉手納の空母艦載機や戦闘攻撃機、沖縄の海兵隊や佐世保の強襲揚陸艦など、いつでも出撃できる体制を取っています。しかも、近年、オスプレイや無人偵察機の配備、海兵沿岸連隊への改編など、新たな部隊の増強が相次ぎ、地上発射型の中距離ミサイルの配備まで取り沙汰されています。

戦後、アメリカは、先制攻撃戦略を公然と掲げ、国際法違反の侵略戦争を繰り返してきました。こうしたアメリカの強大な攻撃戦力が日本に存在し、周辺諸国に脅威を与えてきたことが、地域の緊張を生み、軍拡を誘発する要因になってきたのではありませんか。

そこに日本も加わり、他国に攻撃的脅威を与える兵器を日米一体で更に増強することが憲法九条に反することは明らかではありませんか。こうした敵基地攻撃能力の増強は、地域の緊張を一層高め、際限のない軍拡競争に陥り、戦争の危険を引き寄せることになるのではありませんか。

今、アメリカは、同盟国を巻き込みながら、敵基地攻撃とミサイル防衛を一体化させた統合防空ミサイル防衛、IAMDを構築しようとしています。

総理は、IAMDに参加することはない、全く別物だと言いますが、今でも、日米のイージス艦は、データリンクを経由し、一体的に運用しているのではありませんか。トマホークの使用時だけは別物になるなどという荒唐無稽な説明は通用しません。

日米は独立した指揮系統に従って行動するといいますが、日本がトマホークを使用するのに必要な地形情報も攻撃目標の位置情報も、米軍から入手するのではありませんか。日米で攻撃目標の重複を避け、攻撃に最適なイージス艦を瞬時に選択するには、高度に自動化されたシステムと指揮系統の一元化が必要なのではありませんか。日米間で調整要領を検討するとしているのも、そのためではありませんか。

南西諸島から南シナ海に至る地域の島々に長射程ミサイルを配備する計画は、元々、アメリカの軍事戦略から始まったものです。日本の敵基地攻撃能力がIAMDに組み込まれ、米軍の指揮統制の下で運用されることになるのは明らかではありませんか。

アメリカは、二十年前に始めたイラク侵略戦争で多数の米兵の犠牲者を出しました。それ以降、同盟国や同志国を戦争の最前線に立たせるやり方に変えてきています。

米中の覇権争いが軍事衝突に発展したとき、戦場になるのはアメリカ本国ではありません。沖縄を始めとする日本列島であり、東アジアの国々です。政府は、この地域で絶対に戦争をさせない、そのために米中双方に緊張を高める行動をやめるよう働きかけ、地域の全ての国を包摂する平和の枠組みを発展させるために全力を尽くすべきではありませんか。

二〇〇八年の日中共同声明は、国交正常化以降の両国間の合意を踏まえ、双方は、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威にならないことを確認しています。こうした共通の土台を再確認し、平和と友好の関係を確かなものにしていく外交にこそ、政府は取り組むべきではありませんか。

今必要なのは、戦争の準備ではありません。平和のための準備です。

○副議長(海江田万里君) 赤嶺政賢君、申合せの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。

○赤嶺政賢君(続) 憲法九条を生かした平和外交に積極的に取り組むことを求め、質問を終わります。(拍手)

〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 赤嶺政賢議員からの御質問にお答えいたします。

三文書に基づく安全保障政策についてお尋ねがありました。

防衛力の抜本的強化の検討に際しては、国民の命を守り抜けるのか、極めて現実的なシミュレーションを行い、必要となる防衛力の内容を積み上げ、防衛費の規模を導き出しました。あわせて、これらを補完する取組として、研究開発、公共インフラ整備といった総合的な防衛体制を強化するための経費等を積み上げました。こうした積み上げの考え方が大前提であり、GDP二%への大軍拡との指摘は当たりません。

また、これまでも繰り返し申し上げているとおり、国民の命や暮らしを守り抜く上で、まず優先されるべきは積極的な外交の展開です。加えて、令和五年度予算には、国民生活の向上に直結する予算をしっかりと盛り込んでおります。このように、外交も内政も軍事最優先で進める軍事国家そのものとの御指摘は当たらないと考えています。

三文書で示された方針は、あくまで憲法、国際法、国内法の範囲内で実施されるものであり、専守防衛の堅持、平和国家としての歩みをいささかも変えるものではありません。

在日米軍の存在、反撃能力の保有及び地域の緊張についてお尋ねがありました。

日米安全保障条約に基づき我が国に駐留する米軍のプレゼンスは、地域における平和及び安全の維持に寄与してきており、不測の事態に対する抑止力として機能してきています。

また、反撃能力は、憲法、国際法、国内法の範囲内で運用されるものであり、これにより、日米同盟の抑止力、対処力を一層向上させ、武力攻撃そのものの可能性を低下させることができると考えております。

その上で、諸外国に対して、自国の安全保障政策の具体的な考え方を明確にし、透明性を確保することは重要であります。我が国の安全保障政策に関する透明性の確保について、積極的に取り組んでまいります。

統合防空ミサイル防衛と指揮統制についてお尋ねがありました。

国家防衛戦略に記載されているように、統合防空ミサイル防衛能力の下、ミサイル防衛システムと反撃能力を組み合わせて、ミサイル攻撃そのものを抑止していきます。その際、情報収集を含め、日米が連携することが重要です。

一方、統合防空ミサイル防衛能力は、米国の要求に基づくものではなく、また、米国が推進するIAMDとも異なる、我が国の主体的な取組であります。自衛隊及び米軍は、各々独立した指揮系統に従って行動し、かつ、自衛隊は、憲法、国際法、国内法に従って行動することは言うまでもないことから、日本の反撃能力が米軍の指揮統制の下で運用されるといった指摘は当たりません。

米中関係と東アジア地域における平和の枠組みについてお尋ねがありました。

米中両国の関係の安定は、国際社会にとって極めて重要です。日本としては、引き続き、同盟国たる米国との強固な信頼関係の下、様々な協力を進めつつ、中国に対して、大国としての責任を果たしていくよう働きかけていく考えです。

アジアでは、ASEANが地域協力の中心として重要な役割を担っており、加えて、米中も参加する多層的な地域協力の枠組みがあります。引き続き、我が国として、ASEAN中心性を尊重し、各種の枠組みで積極的な貢献を行いながら、自由で開かれたインド太平洋を実現するための協力を一層強化していく考えです。

対中外交についてお尋ねがありました。

御指摘の、お互いを協力のパートナーとし、互いに脅威とならないことについて、日中間では、二〇〇八年の戦略的互恵関係の包括的推進に関する日中共同声明においてこれを明記して以来、首脳、外相レベルを含む日中間の様々な意思疎通の場において、累次確認をしています。

引き続き、昨年十一月の日中首脳会談で得られた前向きなモメンタムを維持しながら、主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めつつ、諸懸案を含めて対話をしっかりと重ね、共通の課題については協力する、建設的かつ安定的な関係を日中双方の努力で構築してまいりたいと考えております。(拍手)